В конце лета 1977 года в Бердянске пошли разговоры, что в пригородном селе Нововасильевка начались раскопки древнего кургана. Дескать, ищут клад.

«Клад» нашли, а вот как его искали, что это был за клад и что с ним стало, расскажет Приморка.City.

Опираясь на опыт первопроходцев

Поводом послужила статья «Курган царських скіфів» в местной и единственной в то время газете «Південна зоря» за 9 августа 1977 года, написанная старшим научным сотрудником, кандидатом исторических наук Василием Ивановичем Бидзилей. В археологии он был известен многими экспедициями, ценными находками.

Курган. Начало

Курган. Начало

Главным достижением ученого были раскопки в 1969 году скифского кургана «Гаймановая могила».

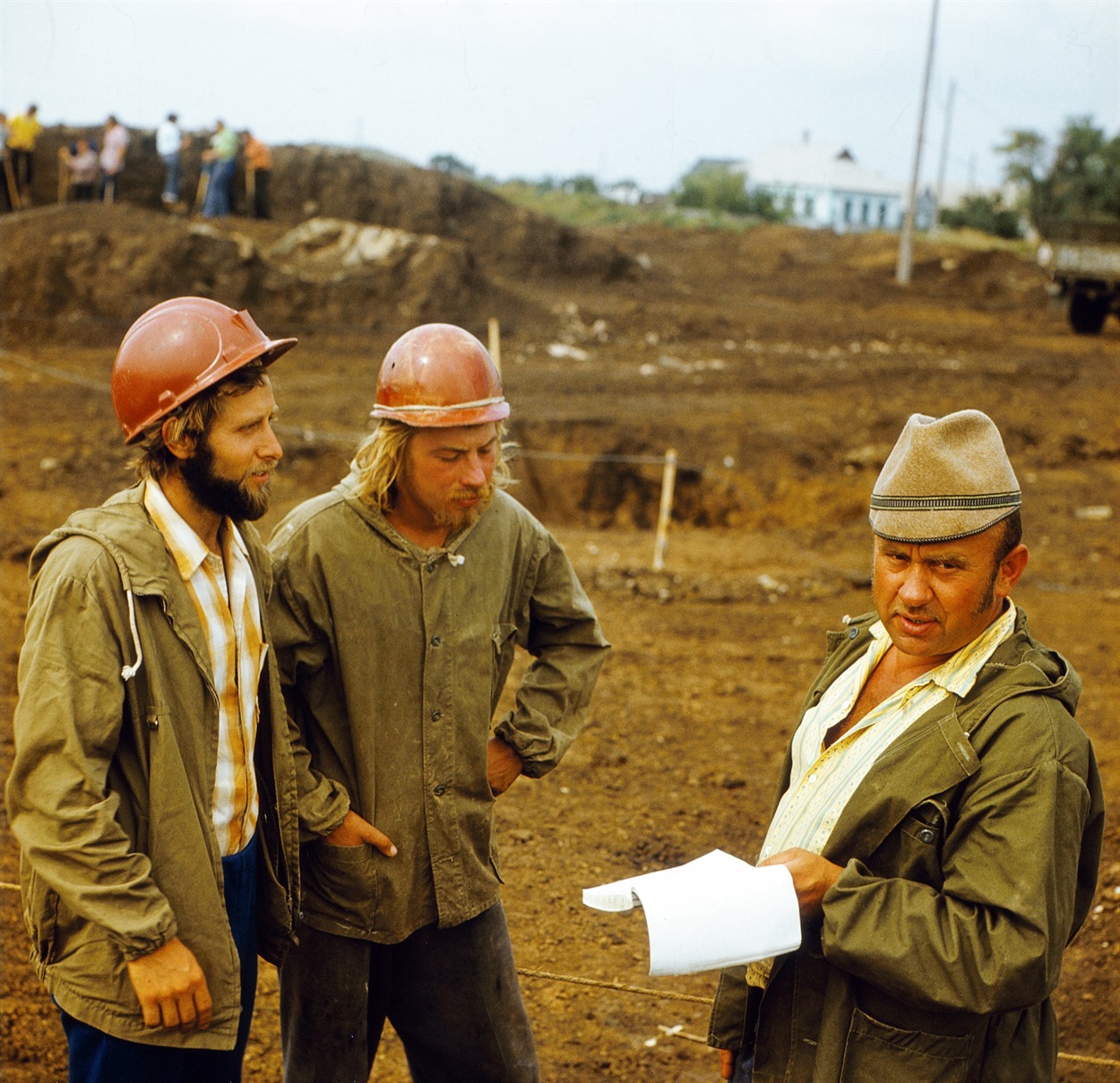

Авторитетный ученый сообщал, что на Бердянщине начала работу Приазовская экспедиция Института археологии Академии наук УССР под руководством кандидата исторических наук Николая Николаевича Чередниченко. Ее заданием было исследование археологических памяток в зоне строительства будущей Приазовской оросительной системы, которая так и не воплотилась в жизнь.

Археологи во время исследования кургана.

Археологи во время исследования кургана.

Первым объектом археологов стал курган на южной окраине с. Нововасильевка. Это было громадное сооружение высотой 8 и диаметром свыше 60 метров (на снимке вверху), которое возвышалось в сотне метров от трассы. Курган относился к так называемым скифским царским середины IV века до нашей эры.

Молодые археологи Елена Фиалко, Вячеслав Мурзин, Владимир Билозор с очередной находкой.

Молодые археологи Елена Фиалко, Вячеслав Мурзин, Владимир Билозор с очередной находкой.

Любительские раскопки в 1971 году местными краеведами и хозяйственная деятельность местного совхоза «Таврия» несколько обесценили объект. Но все же давали надежду на будущие ценные находки, скрытые под толщей земли.

Положительные прогнозы базировались и на том, что курган находился на землях, где в VII–IV веках до нашей эры, по данным древнегреческого историка Геродота, обитали племена царских скифов – наиболее зажиточного населения Скифии, которое всех иных скифов считало своими рабами и среди которого выбирались скифские военные и политические деятели.

Вячеслав Мурзин (в центре) демонстрирует ценную находку журналистам «Південна зоря» Виктору Михайличенко и Николаю Федоренко.

Вячеслав Мурзин (в центре) демонстрирует ценную находку журналистам «Південна зоря» Виктору Михайличенко и Николаю Федоренко.

По мнению В.Бидзили, это население поддерживало постоянные торговые контакты с античными городами Причерноморья и прежде всего с Пантикапеем (современная Керчь), где были самые крупные античные ювелирные мастерские, поставлявшие свою продукцию в Скифию.

Начиная раскопки, Н.Н.Чередниченко решил использовать опыт своего старшего товарища В.Бидзили. На первом этапе он задействовал землеройную и строительную технику

Первые результаты обнадежили

Говоря об экспедиции, отмечу, что кроме опытного Н.Н. Чередниченко, она состояла из молодежи. Среди них был Слава Мурзин, сын заведующей отделом «Новости» областной газеты «Индустриальное Запорожье», позже ответственного секретаря областной организации Национального союза журналистов Украины Майи Константиновны Мурзиной. Она обратилась ко мне с просьбой освещать работу экспедиции не только в «Південній зорі», но и в областной, республиканской печати. Хотя и без такой просьбы с первых дней работы экспедиции местные журналисты охотно посещали раскопки.

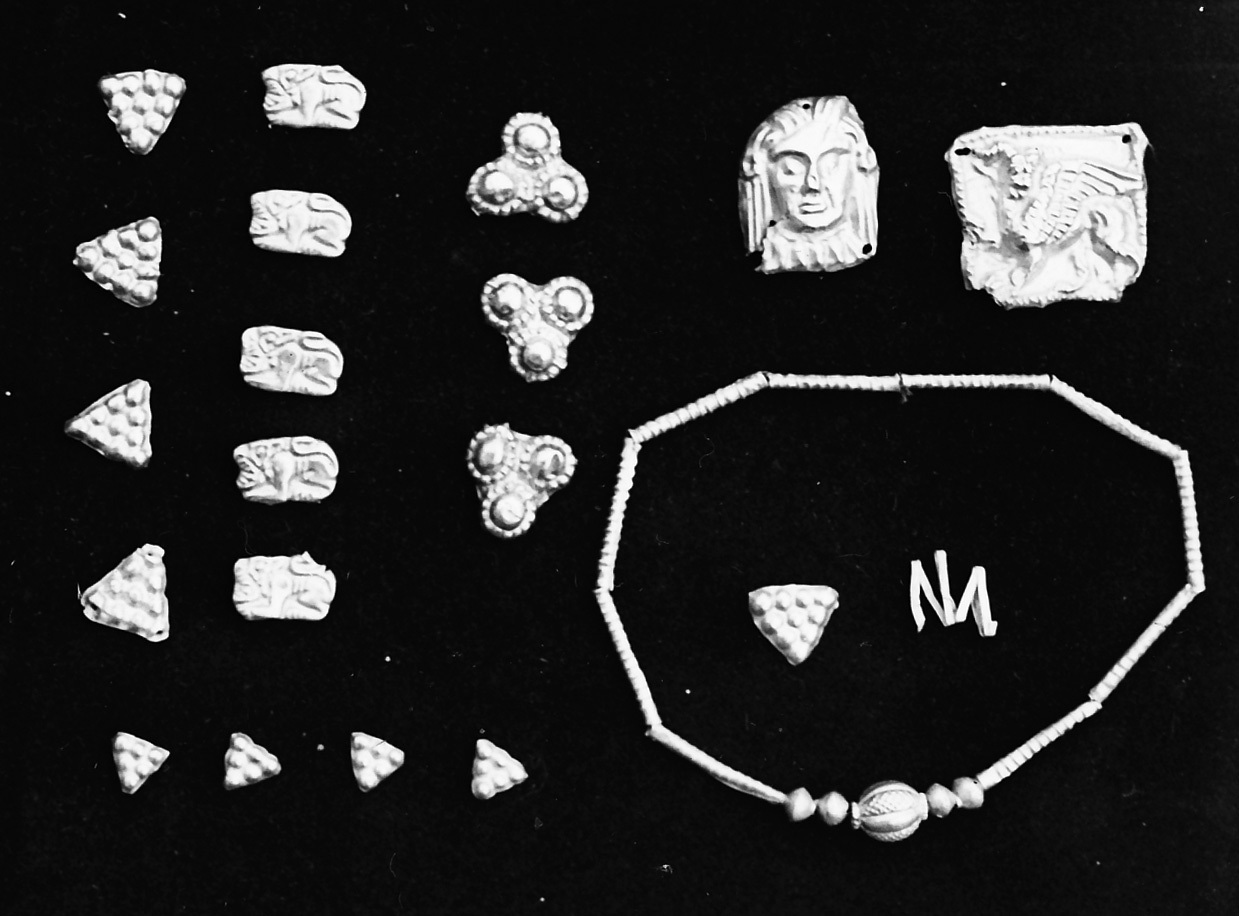

Золото скифов.

Золото скифов.

На раскопках мне посчастливилось бывать не реже двух раз в неделю: в один из рабочих дней и в один из выходных. По итогам первого летне-осеннего сезона в «Индустриальном Запорожье» 14 сентября 1977 года была опубликована моя иллюстрированная обширная статья «Дары Бердянского кургана», выдержки из которой приведу ниже.

«Кандидат исторических наук Н.Н.Чередниченко рассказал об объекте исследования:

– Еще одна особенность исследуемого кургана – это своеобразная земляная пирамида. Она сложена из земляных брусков в виде самана, каждый длиной 25-30 и шириной 15-20 сантиметров. Склоны погребения особы, по всей видимости принадлежащей к высшим слоям скифского общества, были обложены камнями. Интересно, что гранит для крепиды привозной, так как близлежащие залежи находятся в 30 километрах.

Да, немало нового открыто учеными уже в самом начале работы. Лишь вторично после исследования Гаймановой могилы под Запорожьем была обнаружена погребальная дорожка. И впервые в истории археологических раскопок ее можно наблюдать в отлично сохранившемся состоянии.

В камеру основного погребения ведут две входные ямы, которые сейчас расчищаются. На прошлой неделе было вскрыто боковое погребение под крепидой. Входная яма к нему была завалена камнями.

– Но это не помешало древним грабителям проникнуть в погребение, – рассказывает Николай Николаевич Чередниченко. – Они разрушили костяки женщины и подростка, почти полностью ограбили могилу. Но даже немногочисленные находки представляют большую историческую ценность...

Расписная чаша из греческого сервиза для вина.

Расписная чаша из греческого сервиза для вина.

Это – расписные глиняные греческие сосуды, костяное веретено, бронзовые и костяные наконечники стрел, несколько бронзовых сосудов, раздавленных землей. Есть изделия из золота – ожерелья, бусы, бляшки. На бляшках изображения животных, растительный орнамент.

Несколько слов о работе исследователей. При раскопках используются различные механизмы: бульдозеры, кран и др. Ученым приходится орудовать и лопатой. А при обнаружении различных предметов и тайников – ножами и кисточками. Представьте себе, какой это труд, если исследуемое погребение находится на глубине до 7 метров (на эту глубину дошли археологи на момент публикации, максимальной – 16 метров достигли в 1978 году – прим. авт.), а диаметр входной ямы до 3 метров.

Результаты впечатляющие

Поскольку часто доводилось бывать на раскопках, удалось проследить динамику находок. Первые помещались в спичечном коробке, дальше использовалась вместительная шкатулка. Под конец работ только золотых бляшек и других мелких украшений из благородного металла набралось целое ведро. Их насчитали порядка трех тысяч, хотя в некоторых публикациях до сих пор «гуляет» цифра – 30 тысяч.

Позже во время реконструкции из находок воспроизвели цельный узор золотого украшения узды боевого коня, головной убор царицы, золотую оковку оселка (точильного камня), деревянной чаши с золотыми обивками. В искусстве кочевников преобладал «звериный стиль». Скажем, налобник из золотой фольги содержал исполненные методом чеканки три сцены борьбы зверей: грифон и лев раздирают оленей, а в конце – изображение пантеры.

В камере центрального захоронения нашли золотые бляшки с изображением одного из обрядов скифов – братания: двое мужчин склонились над бокалом вина, окропленного кровью. Там же были и интересные бляшки с изображениям сфинксов, а также различной растительности. Все это можно увидеть сегодня в музее исторических драгоценностей Украины в Киеве.

Естественно, не только золотые изделия извлекли археологи из недр кургана. Это уцелевшие амфоры и скифосы, которые зарисовывал старший лаборант Владимир Билозор. И несколько горстей наконечников для охотничьих стрел, копье, меч акинак, дротики, бронзовые пояса, боевые секиры, камни для пращи, бронзовые навершия колесницы, ножи, веретено.

Веретено

Веретено

Большинство из находок посчастливилось увидеть бердянцам во время выставки «Сокровища Бердянского кургана», которая открылась в местном краеведческом музее 16 марта 1978 года. Богатую экспозицию дополняли рассказы экскурсоводов, встречи с археологами.

В то же время руководитель экспедиции Николай Николаевич Чередниченко, человек средних лет, при внешнем спокойствии, неторопливый, излагал материал по-научному точно, но не боялся давать собственные оценки.

Чередниченко

Чередниченко

Более того, часто к месту вспоминал различные случаи из своей практики от чисто деловых до комических. Его науку, уверен, освоили и ученики. К примеру, Вячеслав Юрьевич Мурзин, позже доктор исторических наук, профессор, лауреат Государственной премии Украины, сам возглавлявший археологические экспедиции, в том числе международные. Одно время он читал курс лекций в Бердянском государственном педагогическом университете.

При раскопках использовалось шахтное крепление Днепрорудненского железнорудного комбината и различные подъемные механизмы, в том числе и местных предприятий. Большое количество земли из входной ямы, боковых ходов, погребальной камеры центральной могилы поднимали громадной бадьей слабенького крана «Пионер» – более куба за один прием.

Бердянский курган

Бердянский курган

Говоря о завершении работы экспедиции, у археологов, и прежде всего, у Н.Н.Чередниченко, была идея устроить в глубине кургана музей. Там могла быть экспозиция о жизни и быте скифов, часть находок. Но эта идея не нашла поддержки у руководителей города тех лет. Поэтому шахтные крепления разобрали, а бывший курган засыпали землей и разровняли территорию.

Интерес к работе разведчиков древностей, конечно, был огромным со стороны работников Бердянского краеведческого музея, коллектив которого в то время уже возглавляла Людмила Федоровна Ноздрина. Кстати, статья о выставке в музее весной 1978 года в газете «Південна зоря» была помещена под совместным авторством Л.Ф.Ноздриной и Н.Н.Чередниченко.

Бердянский курган весной.

Бердянский курган весной.