Жизнь каждого человека – это рассказ. Иногда – повесть, с множеством сюжетных линий, переплетениями судеб героев, подобно узорам на персидском ковре… Или – «как в жизни»...

Надежда Петровна ТОРМОСИНА, 1922 года рождения, урожденная ленинградка, блокадница, вот уже около 40 лет скромно, как все, проживающая в Бердянске.

Надежда Петровна в свои 98 лет – оптимист. Человек с интересной и очень непростой судьбой.

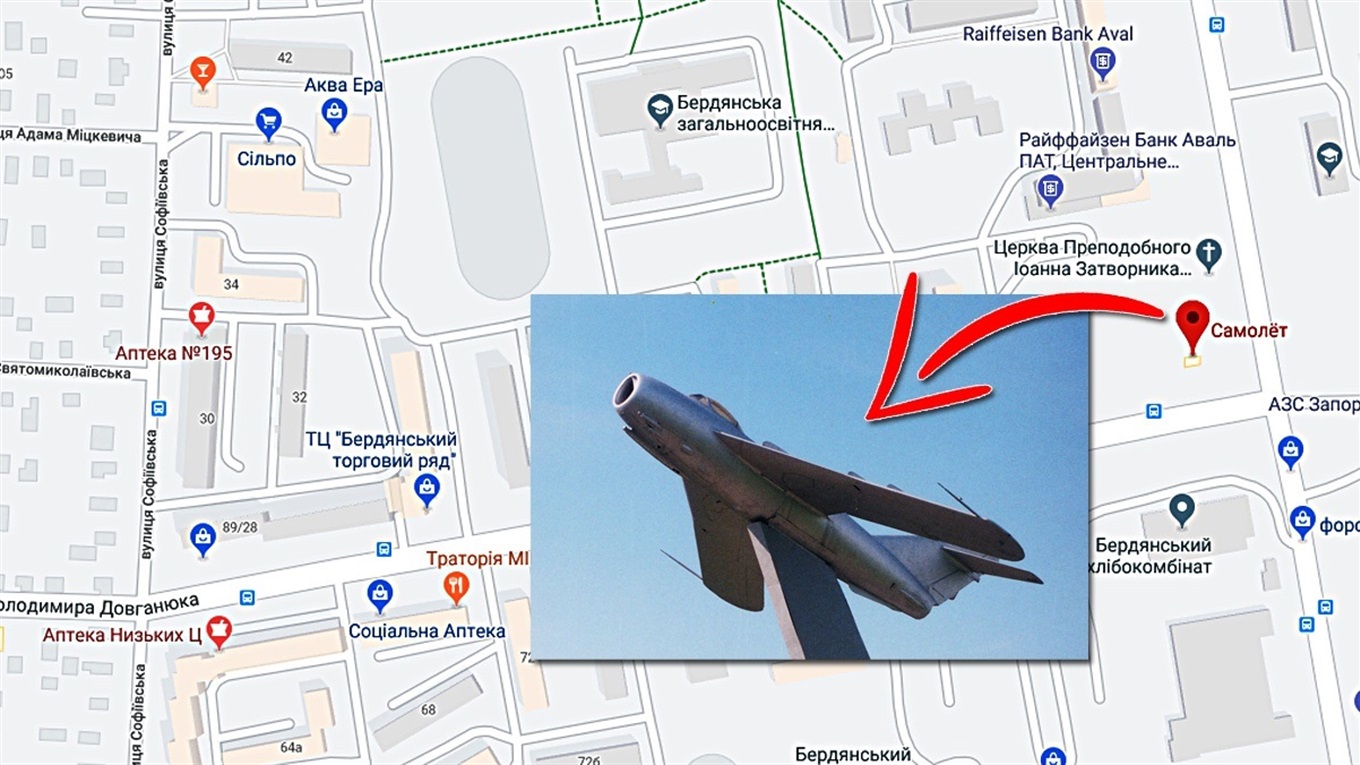

Надежда Тормосина окончила Ленинградский юридический (поступила в 1940 году), вырастила двоих детей, и уже на пенсии решились переехать семьей в Бердянск – медики порекомендовали воздух Приазовья как лучшее лекарство от астмы и других болячек, заработанных совместно на фронтах, в немецком плену и оккупации…

В какой-то момент, чтобы скрасить одиночество, Надежда Петровна начала записывать воспоминания мужа, затем свои. И получилась рукопись – более 100 страниц формата А4.

Предлагаем вашему вниманию в канун 75-й годовщины Великой Победы блокадный фрагмент этой рукописи Надежды Тормосиной «С точки зрения обывателя».

Ленинград. Начало войны

Я не призывалась в армию и относилась к той гражданской части населения, на долю которой выпали блокада Ленинграда, эвакуация и оккупация.

Мне только-только исполнилось 19 лет и я заканчивала первый курс 1-го Ленинградского юридического института…

Первый месяц войны

Война неумолимо наступала на Ленинград, наша вторая группа, направленная на рытье окопов ни в институт ни в город не вернулась. Часть из них погибла, часть попала в плен, но об этом в институте говорили шепотом, без громогласных соболезнований. 30-го августа фашистами был захвачен крупный железнодорожный узел Мга, последнее, что связывало город со страной. До Ленинграда, до его центральной части города оставалось всего 27 км. Первым объектов обстрела 4-го сентября стал Финляндский вокзал. Время и место были выбраны с особой жестокостью: 4-5 часов вечера, когда рабочие после смены заполнили перроны вокзала и вагоны пригородных поездов.

На утро следующего дня трупы собрали и увезли в морги (они еще существовали в то время), раненных отправили в госпитали. И только кровь людей, пропитавшая деревянные настилы перронов да отсутствие окон, в сохранившихся зданиях, напоминали о разыгравшейся здесь трагедии.

Я в первый раз испытала страх от бомбежки в сентябре. Возвращаясь пешком из института на углу Литейного проспекта, я была застигнута сигналами воздушной тревоги. И впервые за все время своей жизни я увидела разведенный мост на Неве в 3 часа дня. От Литейного моста до бомбоубежища, что находилось в подвале НКВД, я не бежала, а ползла…

Такого страха от бомбежки - я больше не испытывала. Когда начался голод – чувство страха за свою жизнь совершенно исчезло. Не знаю, было ли это отупении от всего пережитого или безысходность…

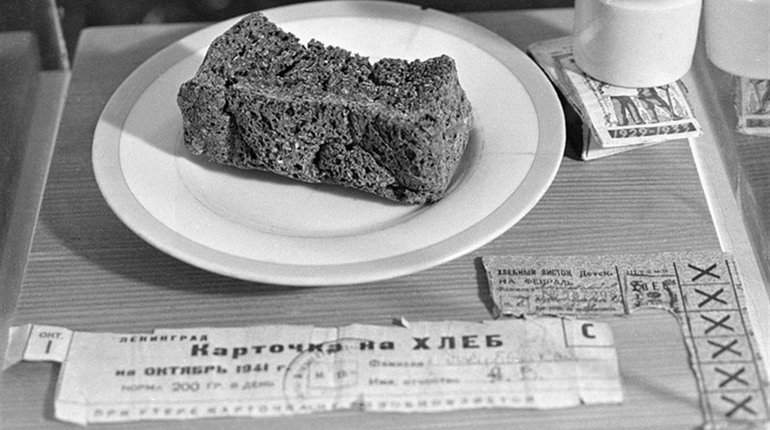

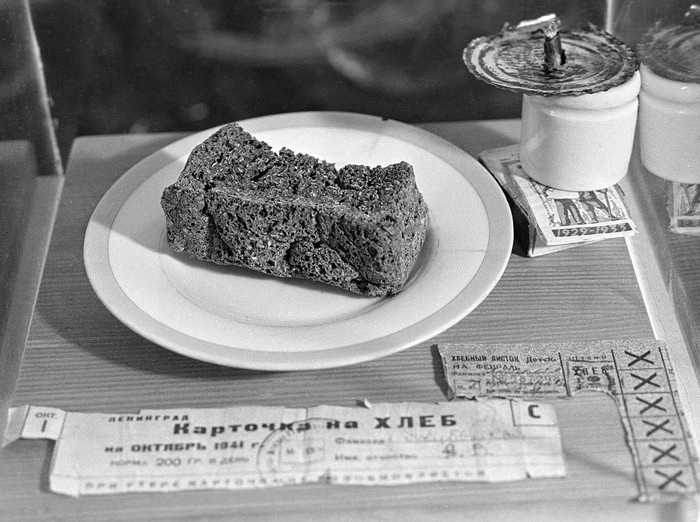

Голод

С приходом холодов началась эпоха бесконечных голодных очередей, хвостов перед продовольственными распределителями. Эра гнилой, промерзшей падали, заплесневелых корок и несъедобных суррогатов. Стены домов промерзали до обоев, все спали в пальто и чуть ли не в калошах. Замерзли водопровод и канализация. Появились «буржуйки», топили их книгами, мебелью, всем тем, что горело и давало тепло… Люди на улицах рвали на части палых лошадей, ели собак, кошек и крыс и умирали просто и часто на обледенелых тротуарах от голода.

«Буржуйки» были настоящим богатством для каждой семьи: на них готовили еду, кипятили чай, сушили сухари и промокшую одежду. Топливо было под рукой: мебель, дорогие для души книги. Но душа в то время требовала ощутимого физического тепла.

С водой было труднее: ее буквально приходилось добывать из рек и каналов города, из колодцев на окраинах.

Голод и холод наложили отпечаток на облик людей – трудно стало определять мужчина перед тобой или женщина, подросток или старик. На головах у всех, независимо от возраста и пола, были платки и даже одеяла. Лица, почерневшие от сажи, от постоянного общения с буржуйками, уже никого не удивляли. Такими были мы, студенты, в декабре 1941 на сессии в институте.

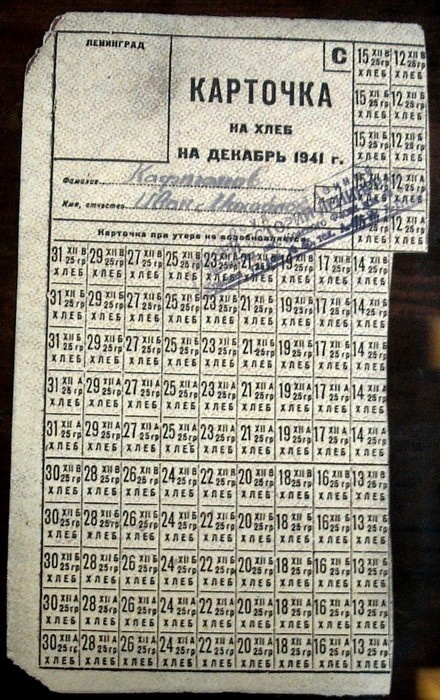

Чтобы выжить, были люди, которые не сообщали о смерти своих близких, получая на них хлебные карточки, это можно объяснить тем, что большинство из нас в декабре – январе были похожи на ходячих мертвецов.

В нашем доме жила молодая женщина с 3-мя детьми в возрасте 10, 8 и 2-х лет. Не знаю, кто из детей раньше умер, кто позже, но их смерть «помогла» матери, получавшей все это время на них карточки, выжить. В течение почти 2-х месяцев она жила в комнате с мертвыми детьми, и даже спала в одной с ними кровати, потому что другой у нее не было. И кто, кроме Бога, может осудить эту несчастную мать?

Студень, суп из овса

По складу характера я никогда ни на что не жалуюсь и ни у кого ничего не прошу. В те блокадные дни мне было гораздо легче стоять вместе со всеми в 40-градусный мороз за хлебом или кожаными ремнями, из которых мы варили студень (холодец). Или ползать по полу, растащенного на топливо сарая, в поисках овса, когда-то разбрасываемого курам.

Мы считали зернышки пшена и раскладывали их в 3-х сантиметровые кулечки, по 40 зернышек в каждый. Один кулечек – это суп на день на троих человек: на меня, маму и брата, которому в январе 42-го исполнилось 16 лет.

Март 1942

К концу марта солнце не только светило, но и пригревало. На дорогах появились проталины и открылось то, что с ноября было под толстым снежным покрывалом – трупы недошедших до дому людей.

Наш сосед, пропавший в конце декабря предстал перед изумленными согражданами лежащим поперек канавы…мостиком, по которому мы все ходили в течение 3-х месяцев, а на Сердобольской, недалеко от станции Ланская, на проезжей части дороги я увидела красивое лицо молодой женщины. Это лицо поразило меня тем, что оно не было похоже на лицо мертвеца, даже на губах сохранились остатки помады, тело же ее по-прежнему было в ледовом плену.

Пожар, эвакуация

Огонь вспыхнул в ночь на 2-е апреля 1942 года в кухне нашей квартиры, где жили военные. В считанные секунды загорелись обои, вспыхнул бензин под кроватью, взорвались гранаты, что висели на стене. Мать с братом успели выскочить в дверь, а я в темной комнате в спешке собирала вещи и выбрасывала в выбитое окно.

Смотря на пылающий, как факел дом, мы не знали, что судьба нанесла еще один сокрушительный удар: сгорели хлебные карточки. Потерять карточки в блокаду, да еще тогда, когда только начался месяц, значило умереть от голода: карточки не восстанавливались.

Через три дня нас эвакуировали, все эти дни мы не ели, во рту не было ни одной крошки. Все наши вещи, кроме чемодана, уместились детских саночках.

Отъезд

Когда пришли на вокзал – посадка уже заканчивалась. Мать и брат стояли перед женщиной - проводником одного из вагонов и слезно просили пропустить их в вагон. В тамбуре, продуваемом со всех сторон, когда на улице мороз, выдержать несколько часов голодным и истощенным людям ехать было невозможно. Тогда я предложила проводнику самое дорогое, что было у нас – патефон. Это первая и последняя взятка в моей жизни. Да и был ли этот грабеж взяткой?Но так или иначе, проводница сразу же без слов благодарности пропустила нас в вагон, в котором было тепло, все сидели и были даже свободные места.

Мы ехали в теплом пригородном поезде, с каждой минутой удаляясь от покинутого нами Ленинграда. В нашем вагоне на руках у родственников умерли двое подростков. А вдоль железнодорожного полотна на обочинах нет-нет, да и попадались на глаза трупы. Поезд шел медленно, часто останавливаясь и, возможно, люди, выйдя из вагона на очередной остановке, уже не могли или не успели вернуться в него, так и оставались умирать на снегу, забытые всеми...

Послесловие

Далее семью Тормосиных и других блокадников ждала сытая советская Кубань. Затем советскую власть сменила немецкая оккупация и пометка во всех документах «Пребывание на временно оккупированной территории», после которой возвращение в родной город на Неве исключалось.

Для постоянного проживания с мужем выбрали Киргизию, где получили работу, кров и дом. Сожалеть было некогда: работали, растили детей. И о блокаде вспомнили уже на пенсии. Тогда и появились эти заметки.

Мы благодарим Надежду Петровну и ее сына, Павла Васильевича, за предоставленные материалы.

Желаем Надежде Тормосиной в добром здравии вместе с детьми и внуками встретить первое столетие!