Обиточная коса – удивительный уголок приазовской природы. Сочетание морских и степных ландшафтов, богатая флора и фауна тысячелетиями манили к себе человека. Каждый народ, который в тот или иной период истории населял наш край, старался дать своё название этому заповедному уголку.

Приморка.City собрала все известные имена Обиточной косы.

Обиточная коса – без преувеличения жемчужина Азова, в отличие от большинства других песчаных мысов, здесь в относительно нетронутом виде сохранилась уникальная природа Приазовья. За последние 2,5 тысячи лет Обиточная коса сменила несколько названий. Как известно, первые письменные свидетельства о нашем крае оставили древние греки. Среди прочего, они сообщали наименования рек и местностей Северного Приазовья.

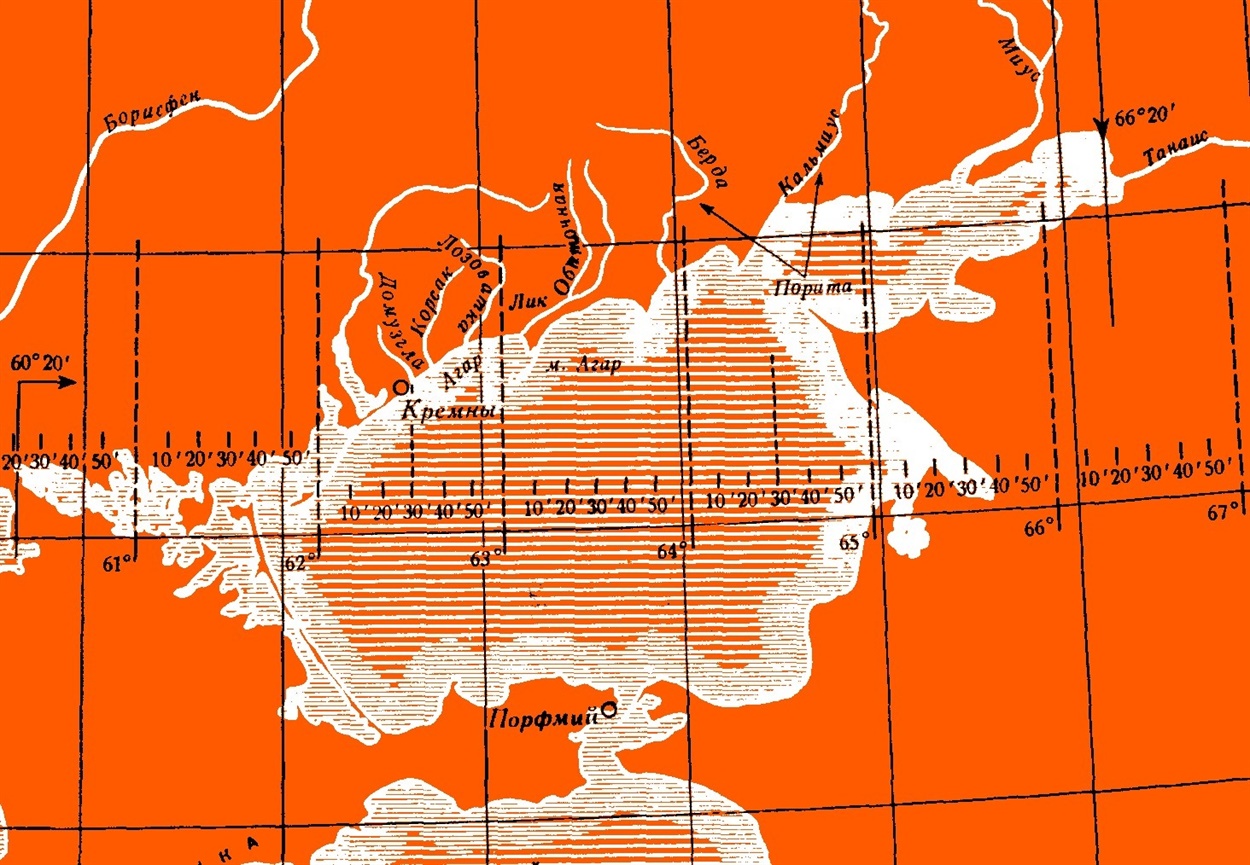

Агарский мыс на карте Азовского моря, составленной в XVII веке по античным источникам

Агарский мыс на карте Азовского моря, составленной в XVII веке по античным источникам

Анализируя труды Геродота и Клавдия Птолемея, известный советский археолог и историк, академик Борис Рыбаков в своей книге «Геродотова Скифия» пришёл к выводу, что античным авторам Обиточная коса была известна под названием Агарский мыс (хотя традиционно с ним чаще ассоциируют Бердянскую косу).

Сопоставление античных и современных топонимов Приазовья по Рыбакову

Сопоставление античных и современных топонимов Приазовья по Рыбакову

Спустя полторы тысячи лет, на итальянских картах-портоланах XIII-XVI веков, на побережье нынешнего Обиточного залива появляется название «lena de cospori» (Лена де Коспори). Современные исследователи пока не пришли к единому мнению: то ли это название торговой итальянской фактории (существовавшей, возможно, вблизи нынешнего Приморска), то ли – название всего морского побережья к западу от современного города.

Итальянский портолан вторая половина XVI в.

Итальянский портолан вторая половина XVI в.

Исследованием топонимики Приазовья серьёзно занимался наш земляк – известный запорожский краевед, член географического общества АН СССР Виктор Фоменко. Он сообщает ногайское название Обиточной косы – «Джурулгаш», что означает «обрыв, подмытый водой».

Ногайский аул. Гравюра XIX века

Ногайский аул. Гравюра XIX века

В период Азовских походов Петра I (ставших частью Великой Турецкой войны на рубеже XVII-XVIII веков между христианской европейской «Священной лигой» и исламской Османской империей) на европейских и российских картах появляется новое название Обиточной косы – Нижняя Берда. В то время как Бердянская коса именуется «Верхнею Бердой» или просто «Бердинской».

В первой половине XVIII века – в период активной борьбы между Российской и Османской империями за господство в Азово-Черноморском бассейне, появляется новое название косы – Виссарионова. Считается, что название это (в честь св. Виссариона, день которого отмечается православной церковью 6 июня) было дано моряками Азовской гребной флотилии под командованием вице-адмирала Бределя, которая летом 1737 года вела у наших северных берегов военную кампанию против турок. Название это сохранялось около 100 лет. Но вплоть до конца 1850-х годов на некоторых российских картах можно было встретить двойное название косы – Виссарионова или Обиточная.

Интересно также, что на картах XVIII века и даже начала XIX Обиточную косу порою именуют Бердинской или Бердянской, наряду с нынешней Бердянской косой. Трудно сказать, по какой именно причине появился этот дубль. Остаётся только удивляться, как географы и мореплаватели тех лет не путались в двух Бердянских косах.

Современное своё название коса Обиточная, как известно, получила от одноимённой реки, впадающей у её основания в залив того же названия. Слово «Обиточная» также имеет ногайское происхождение. Вот что пишет по этому поводу Виктор Фоменко:

«До присоединения Приазовских степей к России – до 1783 года – река Обиточная была известна местному населению под именем Дженалгаш, что означало «та, что путается». Свое нынешнее название река Обиточная получила от имени кристаллического останца, вблизи которого она вытекает. Ногайцы, переведены в начале XIX века из Кизлярских степей в Приазовье, называли этот останец «Оба-Таш»: «оба» – холм, курган, «таш» – камень. Первые русские жители тех мест реку, которая текла от него, продолжали называть именем сопки – Обаташна, Обитошна, Обиточная».

Гора Оба-Таш – верховья реки Обиточной

Гора Оба-Таш – верховья реки Обиточной

Обиточная коса

Обиточная коса

Автор: Андрей Токовенко